当中国软件企业被国际巨头收购,如何重拾“中国创造”的主动权?

在基础设施领域,欧美企业长期主导设计软件的开发标准。2009年,北京跨世纪软件技术有限公司凭借“桥梁大师”“路线大师”两款原创产品被美国本特利公司收购,成为当时中国软件业“技术出海”的标杆。创始人袁国平并未止步于“为他人做嫁衣”——五年后,他带着团队回归,以“本土化”为突破口,开启了自主创新的新篇章。这家成立于1999年的海淀企业,如何在被收购后重塑核心竞争力?又如何用技术突破打破国外软件的垄断?

一、本土化突围:中国标准能否主导基础设施设计?

“国外软件虽强,但技术不落地。”袁国平在采访中直言。中国桥梁、铁路等工程的设计规范与欧美差异显著,例如公路坡度、荷载标准等需严格遵循国内规范。跨世纪团队发现,直接使用国外软件需耗费大量时间进行参数调整,甚至可能因水土不服导致设计误差。

为此,跨世纪推出完全本土化的设计软件CivilStation Designer(CSD)。以某西部山区高速公路项目为例,设计方需在复杂地形中规划桥梁位置,并确保结构符合国内抗震标准。传统软件需手动输入上百项参数,而CSD通过内置国内规范库,自动生成符合要求的桥墩高度和桩基深度,将设计周期从3个月缩短至2周。目前,该软件已获51项著作权,服务超百家设计院。

这一案例证明,本土化不仅是“翻译”界面,更是将中国工程经验转化为数字化规则的能力。

二、从图纸到工地:如何打通设计与施工的“数据鸿沟”?

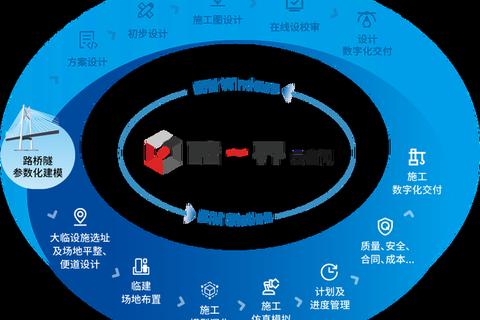

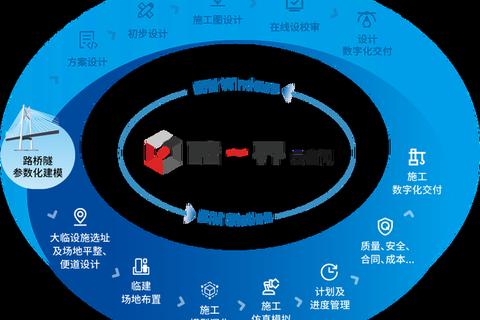

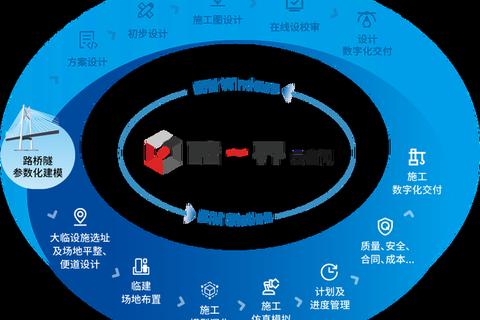

传统基建行业存在一个怪圈:设计师用三维软件建模,施工方却只能收到二维图纸,导致信息传递中30%以上的数据损耗。跨世纪开发的BIM Windows平台,试图破解这一难题。

在郑州某大型立交桥项目中,施工方发现设计模型中的钢箱梁节点与现场吊装设备不匹配。通过BIM Windows,设计师将三维模型直接推送至施工团队手机端,双方在云端标注问题点位,并同步调整模型参数。最终,施工误差从5厘米降至2毫米,材料浪费减少15%。

该平台的核心突破在于“模型孪生”技术——不仅能1:1还原桥梁结构,还能加载卫星地图、地质数据等环境信息。例如在川藏铁路某隧道工程中,团队通过叠加地质雷达扫描数据,提前预判了3处岩爆风险区域。

三、混合现实:未来工程师需要怎样的“数字工具包”?

当设计师戴上混合现实(MR)设备,悬浮在空中的桥梁模型能与真实工地重叠——这是跨世纪为北京某智慧城市项目开发的场景。通过MR协作系统,20公里外的专家可实时“走进”虚拟模型,用手势旋转查看钢筋密度,甚至模拟暴雨条件下的排水性能。

这种技术革新背后是底层算法的突破。传统BIM软件处理大型立交桥模型时,加载延迟常超10秒。跨世纪通过自主研发的三维图形引擎,将200万构件级模型的解析速度提升至3秒内,并支持20人同时在线协作。目前,其MR解决方案已应用于装配式建筑、地下管廊等领域,使设计评审效率提升60%。

给中国科技企业的三个生存指南

跨世纪的案例揭示了中国技术型企业破局的三大路径:

1. 规范数字化:将行业标准转化为算法规则,例如把《公路钢结构桥梁设计规范》植入软件内核,形成技术护城河;

2. 全链条赋能:从设计工具(CSD)到施工管理(BIM Windows)再到智能硬件(MR设备),构建闭环生态;

3. 场景驱动创新:在川藏铁路、城市更新等国家战略工程中打磨产品,反哺技术迭代。

正如袁国平所说:“我们要做的不是替代国外软件,而是创造更适合中国工程语境的数字大脑。”当更多企业将本土需求转化为技术突破点,“中国创造”才能真正走向世界舞台中央。

--

相关文章:

文章已关闭评论!